浙江海洋大学—白泉镇研究生联合培养基地专家调研活动纪实

在国家深化产学研融合、推动研究生教育服务地方发展的背景下,浙江省教育厅积极推进研究生联合培养基地建设。浙江海洋大学—白泉镇研究生联合培养基地应运而生,以校地资源整合为抓手,聚焦乡镇人才需求,探索应用型人才培养与乡村发展的协同路径。

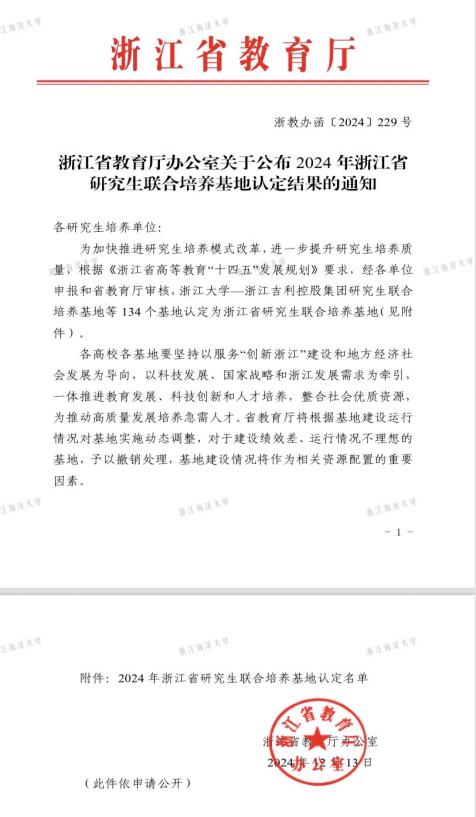

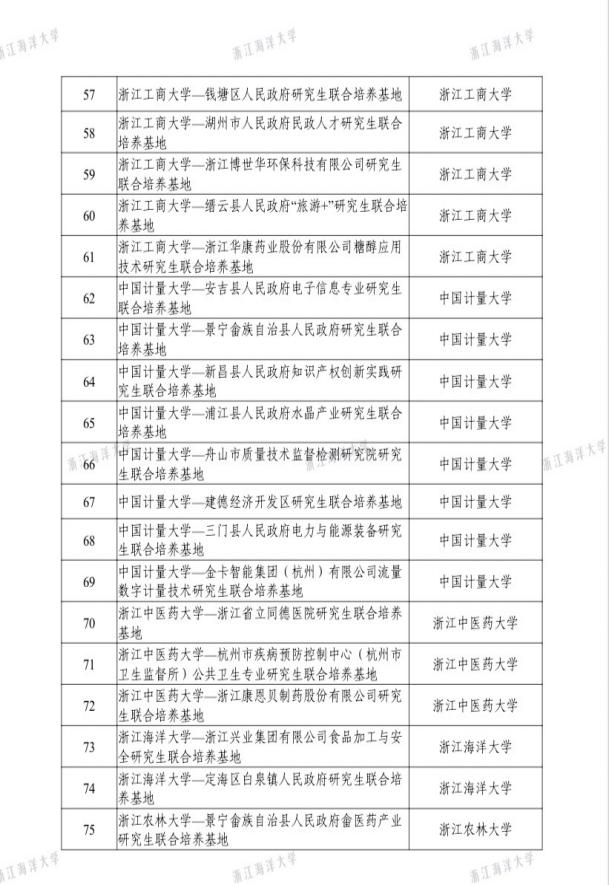

2024年12月,该基地正式被浙江省教育厅认定,其核心定位紧扣乡村振兴战略,立足白泉镇发展实际,旨在通过高校智力资源与乡镇实践场景的深度融合,为乡镇培育留得住、用得上的研究生高层次应用型人才。

随着浙江省“青年入乡”计划的深入实施,鼓励青年群体扎根乡村、服务基层成为推动乡村振兴的重要举措。白泉镇在产业升级、文化传承、治理创新等方面亟需青年人才注入活力,但其现有实践平台与青年入乡需求的适配性仍需优化。为此,2025年8月5日上午,由基地负责人浙江海洋大学经济与管理学院副教授陈莉莉组织,基地开展校外专家考察研讨活动,重点围绕“青年入乡”实践点建设,深入白泉镇米林村、柯梅村考察,同行参与考察的还有白泉镇团委及农业农村办公室相关工作人员。

一、实地考察与深度研讨

专家团队先后走访白泉镇米林村和柯梅村,通过听取村委负责人汇报、实地走访勘察、集中研讨交流等形式,全面掌握两地作为实践点的基础条件与发展潜力。

在米林村,专家团队详细了解“青年入乡”实践点建设现状及未来规划,就资源整合、功能布局等问题展开研讨;

专家走访觅林古树园

专家参观米林村“平整土地”展览

专家、米林村委负责人、白泉镇相关科室负责人共同研讨

在柯梅村,专家团队结合村委书记的情况介绍,实地考察村落产业基础与文化特色,重点评估实践点与研究生培养目标的契合度。

走访柯梅村梅好时光共富市集

专家、柯梅村委负责人调研合影

二、专家建议与战略指引

参与本次考察的校外专家包括舟山市委统战部原副部长、原民宗局局长、二级巡视员,舟山市慈善总会副会长邱平海;上海高校智库研究员(三级教授)、舟山日报社原副总编辑、正高三级记者、复旦大学外聘教授徐博龙;中国美术家协会少儿艺委会教材编委,联合国科教文卫组织可持续性发展国际美术比赛特邀评委、上海电视台艺术人文课堂访谈人物娄晟才。各位专家结合专业领域优势,提出以下建设性意见:

邱平海强调青年入乡是新时代知识青年上山下乡行动,具有重大的社会意义。以文化为纽带,让青年与乡村“共情”。建议挖掘两村传统文化,打造“文化体验 青年创想”场景,让青年参与文化挖掘创新,增强其对乡村的认同感,推动文化资源成为青年创业动力。

徐博龙提出构建“成长 反哺”闭环生态。建议建立“双导师制 成果转化”机制,聘村民与高校导师协同指导,搭建成果转化平台,让青年实践研究落地,既提升能力又为乡村注入“青年智慧”。

娄晟才从传播与示范角度建议,构建“文化元素 视觉载体 数字传播”的展示体系。结合两村文化特色设计具有标识性的人文景观多元视觉符号,通过实体展馆、数字平台等多元载体,系统呈现青年学生实践成果与研究价值,增强青年入乡实践点的示范效应与社会影响力,吸引更多在校研究生参与“青年入乡”实践。

三、活动总结与基地展望

本次专家调研为基地“青年入乡”实践点建设提供了清晰路径。专家们一致认为把研究生联合培养工作的实践基地建在乡村本身就是“青年入乡”的一个具体行动,这是一种“青年入乡”的机制建设;青年入乡的核心是改变乡村逐步老龄化导致的人才缺失、优质劳动力外流、本土优秀文化传承与乡村互助型邻里关系逐步瓦解,以及产业发展面临劳力、人才、民间资本外流和社会稳定粘合度降低的困局。在校研究生是未来有文化有能力的社会中坚力量,了解农村情况、增进乡土情怀、参与乡村治理、开展智力输出,甚至直接开展产业发展规划和实践工作是浙江海洋大学-白泉镇建立研究生联合培养基地的题中之义,未来可探索的空间广阔。

基地负责人陈莉莉老师指出,下一步,基地将以项目驱动为核心,系统推进“青年入乡”实践点建设:一是成立由校地双方代表、专家组成的工作指导小组,统筹规划“青年入乡”实践项目的立项、实施与评估;二是与村委合作,是划定专属工作场地,配备必要办公设施与实践工具,为研究生开展乡村调研、项目推进提供固定空间;三是打造成果展示空间,通过实物陈列、数字屏显等形式,集中呈现研究生在乡村治理、产业规划、文化建设等领域的实践成果;四是建立常态化联动机制,每月召开校地协调会、每季度开展项目推进会,确保资源对接、问题解决、成果转化高效落地,让联合基地“青年入乡”工作从实践探索走向机制化、模式化可持续发展。

-

新闻动态

-

学院通知